子どもの主体性を大切にしています

あそび中心の保育活動ですが、あそび=無計画ではなく、年齢ごとのさまざまなねらいをもって取り組みます。が、保育者の言う通りにすることを強制しない、うまくできたか・できないかを批評せず「自分なりにできた」「もうすぐできる」を尊重する、選択の自由や個性の違いが大事されたうえで活動すること=

あそびなのです。それが、ノルマやトレーニングではない、乳幼児期に合った安心と挑戦のある学び方です。その視点を共通にする職員集団は、職員同士でも温かな関係をつくれます。ウッディーな園舎でのびのびと遊び、園庭では泥遊びを思い切り楽しんで、思い思いの時間をお友達や保育士と楽しんでいます。子ども達は「先生」とは呼ばず、名前やニックネームで呼んで親しみをもって関わっているそうです。

こんな職場です

職員の人数も多いため、急なお休みにも対応ができ、フォロー体制は整っています。20代の先生が1番多く在籍していますが、勤続15年の先生や70代の先生と様々な年代の先生が活躍されています。

行事に関しては、コロナ禍をきっかけに見直しました。主な行事は、入園式、運動会、卒園式です。生活発表会は卒園式に行い、全クラスで行っていた運動会も、3歳児以上のクラスで近隣の小学校校庭にて午前中開催に変更しました。1・2歳児はあそびの会を開いて、園内で保護者と一緒に楽しみました。行事が少ない分、こども主体で、保育の中で季節感のある行事を楽しんでいます。残業もほぼないので自分の時間を確保できるのもいいですね。

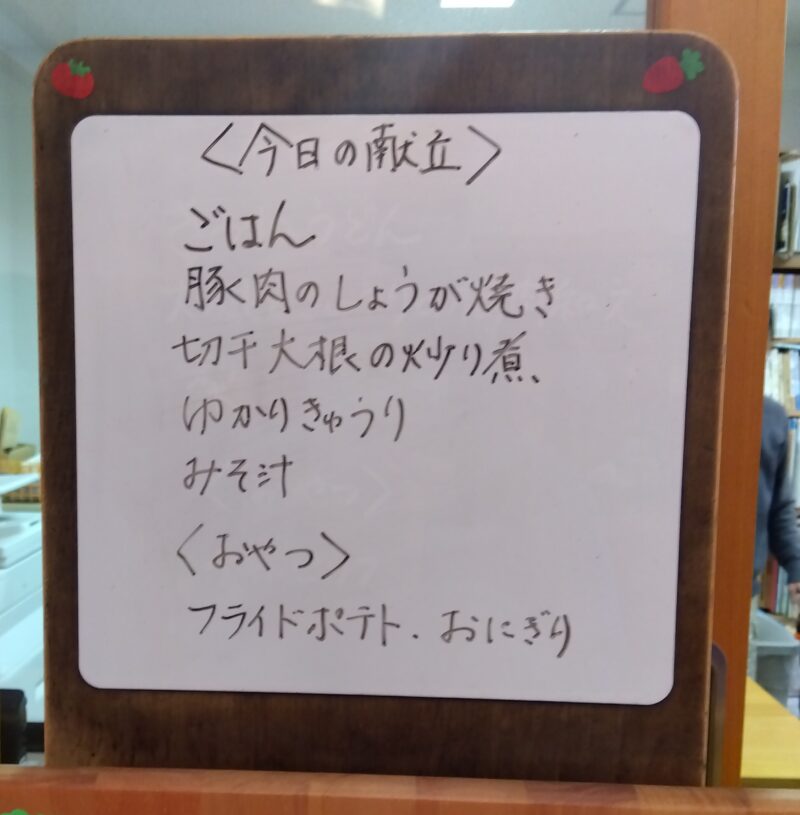

お昼は、栄養士、調理師さんの自園による手作りの給食。美味しいですよ。

園長先生よりメッセージ

うたを歌うことを大事にしていますが、ピアノの技術は弾ける人が弾くというフォローもあるので、自信のない方も気負わずに応募してください。クラス担任で分担する書類等の事務作業は、将来的にICT化も視野には入れてますが、今のところ手書きがメインです。パソコンが苦手な方も、少しずつ受け入れるという流れもあり安心です。

何よりも大切なのは、子ども主体でのびのびと遊んでほしいという思い。子どもたちと向き合い、遊びの中にねらいをもって保育をしてくれる方、子どもをしつけたりルールづけにしたりせず、子どものことを理解してあげる立場になってくれる方、また、職員間の連携を大切にしているため、コミュニケーションを大事にできる方を求めています。まずはぜひ見学に来てください。